13 neue SFBs / TRRs - davon einer zu Zuckern aus Meeresalgen und Kohlenstoffspeicherung

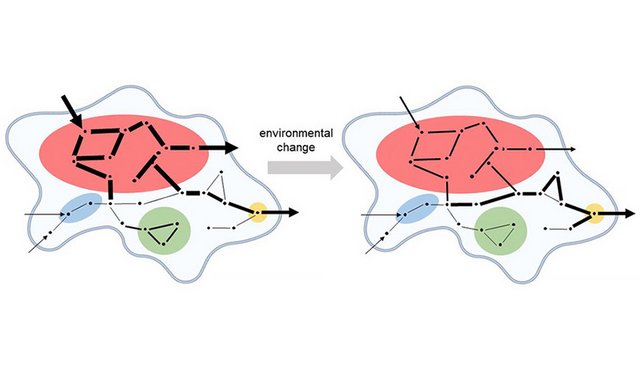

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) richtet zur weiteren Stärkung der Spitzenforschung an den Hochschulen 13 neue Sonderforschungsbereiche (SFB) ein, wie vom zuständigen Bewilligungsausschuss in Bonn beschlossen. Diese werden ab Oktober 2025 zunächst für drei Jahre und neun Monate gefördert. Die Begutachtungen von 24 Fortsetzungsanträgen wurden aufgrund der Exzellenzstrategie verschoben; sie erhalten zunächst eine Überbrückungsfinanzierung und werden in der nächsten Sitzung des Ausschusses im November 2025 verhandelt. Zu den neuen SFBs bzw. Transregio (TRR), welche von mehreren antragstellenden Hochschulen gemeinsam getragen werden, zählt auch der TRR "Kohlenstoffsequestrierung in Å-Auflösung - CONCENTRATE“, der die Komplexität der Glykanbindung im Ozean untersuchen will. Der Fokus liegt auf dem Transport von Polysacchariden, C-Sequestration, und der Interaktion zwischen den zuckerproduzierenden Algen mit Bakterien und Pilzen. „Wir wollen verstehen, welche biotischen und abiotischen Mechanismen die Stabilität von Glykanen beeinflussen und wie sich diese Prozesse zeitlich und räumlich im Ozean abspielen“, erklärt der Sprecher Prof. Dr. Thomas Schweder, Professor für Pharmazeutische Biotechnologie an der Universität Greifswald. „Langfristig zielt der TRR 420 darauf ab, mechanistisch zu verstehen, weshalb Zuckerstrukturen aus Algen zur Kohlenstoffspeicherung beitragen“, ergänzt Co-Sprecher Prof. Dr. Jan-Hendrik Hehemann, Leiter der Forschungsgruppe Glykobiochemie der Universität Bremen.