Vielfalt macht Wälder widerstandsfähiger gegenüber dem Klimawandel

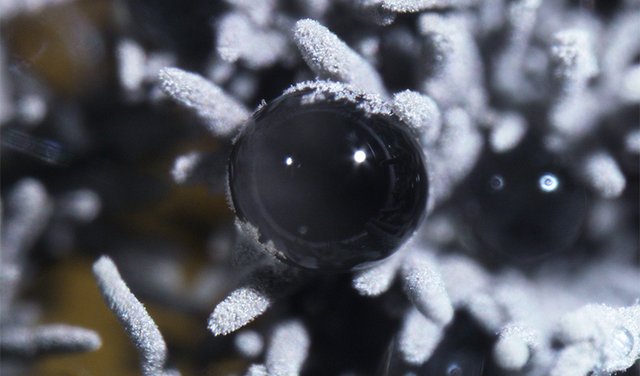

Dürreperioden setzen Europas Wäldern massiv zu – und im Zuge des Klimawandels könnte ihre Häufigkeit zunehmen. Doch Vielfalt hilft: Eine neue Studie unter Leitung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung und der Universität Leipzig zeigt, dass Wälder widerstandsfähiger insbesondere gegenüber Trockenheit sind, wenn die Bäume unterschiedliche Strategien im Umgang mit Wasser verfolgen. Entscheidend ist dabei nicht allein, wie viele Arten vorkommen, sondern wie unterschiedlich sie Wasser aufnehmen, speichern und nutzen. Dazu untersuchte ein Forschungsteam im Baumdiversitätsexperiments MyDiv in Bad Lauchstädt (Sachsen-Anhalt) das Wachstum von 2.611 Bäumen aus 10 europäischen Baumarten über sechs Jahre (2016–2021). In diesen Zeitraum fiel auch die außergewöhnliche Dürreperiode von 2018 bis 2020, unter der Waldbestände in ganz Europa litten. Das Ergebnis: Bäume mit hoher hydraulischer Sicherheit – also solche, deren Leitgewebe auch bei starker Trockenheit funktionstüchtig bleibt – und Bäume, die die winzigen Spaltöffnungen ihrer Blätter gezielt schließen können, zeigten in Dürrejahren ein stärkeres Wachstum als Bäume mit gegenteiligen Strategien im Umgang mit Wasser. Unter normalen Bedingungen dagegen hatten sie Nachteile. Diese Leistungsverschiebung zwischen nassen und trockenen Jahren verdeutlicht einen grundlegenden ökologischen Trade-off: „Es gibt nicht die eine Strategie, die immer zu mehr Wachstum führt“, erklärt Erstautorin Lena Sachsenmaier, Doktorandin beim Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und an der Universität Leipzig. „Was unter normalen Bedingungen nachteilig ist, kann in Dürrejahren zum entscheidenden Vorteil werden.” „Unsere MyDiv-Studie zeigt, dass der Schutz der Wälder im Klimawandel nicht nur eine Frage der Artenvielfalt ist, sondern auch der funktionalen Vielfalt“, sagt Senior-Autor Christian Wirth, Gründungsdirektor des iDiv und Professor an der Universität Leipzig. Die Ergebnisse sind im Fachjournal Global Change Biology veröffentlicht.